はじめに:四国への食の憧れ

四国地方は、香川のうどん、徳島の鳴門わかめ、愛媛の柑橘、高知のカツオなど、日本有数の「食の宝庫」として知られています。今回、私は1週間かけて四国四県を巡り、地元の人々に愛される味から観光客向けの名物まで、舌で感じる四国旅を満喫してきました。各県ごとに厳選したグルメスポット、隠れた名店、そして食にまつわる感動的な出会いを余すところなくお伝えします。

香川県編:うどん王国の深淵

到着早々、讃岐うどん三昧

羽田空港から高松空港まで約1時間15分。四国グルメ旅の最初の目的地は、言わずと知れた「うどん県」香川です。空港からレンタカーを借り、最初に向かったのは高松市郊外にある「山越うどん」。地元の知人に「ここでしか味わえない極太うどんがある」と教えられてのことです。

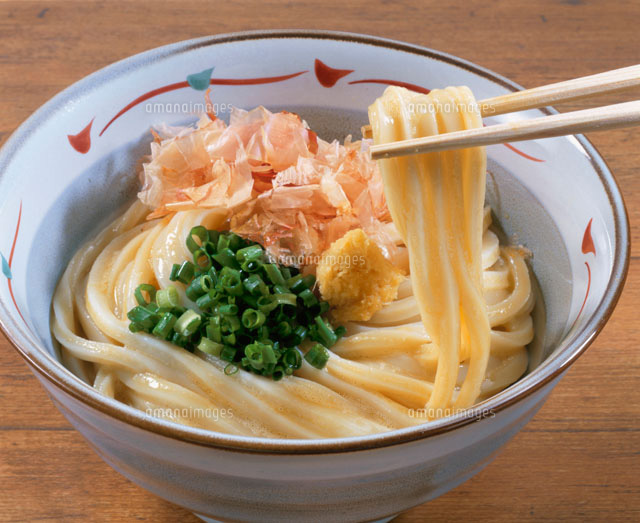

店内には午前10時にもかかわらず行列が。30分待ってようやくカウンター席に着くと、注文したのは「極太ぶっかけうどん」通常のうどんの約1.5倍の太さがありながら、驚くべき歯ごたえと滑らかな喉越し。かけつゆは濃厚ながら後味さっぱりで、刻みネギと生姜の風味が絶妙でした。

「このうどんの秘密は、讃岐の水と地元産の小麦、そして職人が毎日足で踏む製法にあります」と三代目の店主・山越さん。実際、店の奥ではうどん職人が汗を流しながら生地を踏む姿が見え、伝統の技に感動しました。

うどん以外の香川グルメも満喫

うどんばかりでは偏りすぎると、昼食後は香川の隠れた名物「骨付鳥」を求めて丸亀市へ。老舗店「一鶴」では、創業以来の秘伝タレに漬け込んだ鶏もも肉を、客の好みで「柔らかめ」か「固め」で提供しています。

私は「固め」を選択。表面はカリッと香ばしく、中は驚くほどジューシー。ガーリックの効いたタレが食欲をそそり、ビールとの相性は最高でした。「香川人はうどんと骨付鳥を交互に食べるんですよ」と隣席の地元客が教えてくれた通り、食文化の深さを実感しました。

夕食は高松市の居酒屋「讃岐市場」で瀬戸内の海鮮を堪能。特に印象的だったのは「小女子(こうなご)のくぎ煮」春先だけの味わいで、甘辛いタレがご飯にぴったり。店主の「瀬戸内海は日本の食文化の原点です」という言葉が心に残りました。

徳島県編:阿波の味覚と食文化

朝から阿波尾鶏を食べ尽くす

香川から徳島へは瀬戸大橋を渡って約1時間半。徳島での最初の目的地は、阿波尾鶏の専門店「とくしま農場レストラン」です。ここでは地元契約農家で育てられた阿波尾鶏を、刺身から焼き鳥、スープまで全12種類のコースで味わえます。

特に衝撃的だったのは「阿波尾鶏のたたき」(写真参照)。表面だけ軽く焼いた鶏肉は、中がトロリとしていながら全く生臭さがありません。「エサに柚子の搾りかすを使い、ストレスなく育てるからこその味です」と説明を受けた通り、鶏肉の概念を覆す美味しさでした。

徳島ラーメンと鳴門わかめのハーモニー

昼食は徳島市の「いのたに」で徳島ラーメンを堪能。徳島ラーメンは醤油ベースの「茶系」、豚骨醤油の「白系」、そして「いのたに」が代表する「黄系」(鶏ガラベース)の3種類に分かれます。

注文した「黄系ラーメン」は、あっさりしながら深いコクがあり、生卵と豚バラ肉の甘みが絶妙。麺は中太のちぢれ麺で、スープとよく絡みます。「スープには地元の鳴門わかめも入っています」とのことで、実際にわかめの磯香りがアクセントになっていました。

食後は鳴門海峡へ移動し、わかめの養殖現場を見学。潮の流れが速い鳴門海峡で育つわかめは肉厚で歯ごたえがあり、その場で購入した新わかめは、後日の自宅で鍋に入れて大変美味でした。

愛媛県編:柑橘王国の豊穣

松山で味わう鯛めしと坊っちゃん団子

徳島から松山へは高速バスで約2時間半。愛媛の食といえば真っ先に思い浮かぶのが「鯛めし」です。松山城近くの老舗「ふなや」では、鯛の出汁で炊いたご飯に鯛の刺身をのせ、出汁じょうゆをかけて食べる「鯛めし」が名物。

「鯛は骨まで使って出汁を取ります。愛媛の鯛は身が締まって甘みがあるんです」と女将。確かに、鯛の旨みがご飯の一粒一粒に染み込み、刺身の食感との対比も楽しめました。付け合わせの鯛のあら汁も、深い味わいで心まで温まりました。

食後は道後温泉街で「坊っちゃん団子」を。米粉の団子にきなこ、あんこ、みたらしの3種類が串に刺さっており、夏目漱石の小説『坊っちゃん』に因んだ名物です。特にきなこが香ばしく、地元の学生たちも立ち食いしていました。

柑橘を使った革新的な料理たち

愛媛といえば柑橘類の生産量日本一。夕食は伊予市のフレンチレストラン「オランジェ」で、シェフが地元の柑橘を使ったコース料理を堪能しました。

前菜の「伊予柑と牡蠣のカルパッチョ」からデザートの「せとかのサブレ」まで、全8品中6品に柑橘が使用。特に印象的だったのはメインディッシュの「ポークロインの温州みかんソース」。柑橘の酸味が脂の乗った豚肉の味を引き立て、全く飽きの来ない味わいでした。

「愛媛には30種類以上の柑橘があります。それぞれの特性を料理に活かすのが私たちの使命です」というシェフの言葉通り、愛媛の食文化の奥深さを感じさせる食事でした。

高知県編:土佐の豪快な食卓

朝市で味わうカツオのたたき

愛媛から高知へは特急列車で約2時間半。到着早々に向かったのは「ひろめ市場」です。ここは高知の台所と呼ばれる市場で、特に朝は地元客で賑わいます。

市場内の「カツオのいちょう」では、朝獲れのカツオをその場でたたきにしてくれる。表面を藁でサッと焼いたカツオは、中がルビー色で、塩とニンニクだけで食べると、カツオ本来の旨みが爆発します。「高知ではカツオに醤油はかけません。素材の味をそのまま楽しむんです」と店主。確かに、これまで食べたどのカツオとも違う、力強い味わいでした。

郷土料理「皿鉢料理」の圧巻のボリューム

昼食は高知市の老舗料亭「土佐料理 司」で、高知の伝統的な宴会料理「皿鉢料理」を体験。直径50cm以上の大皿に、カツオのたたき、鯛の姿造り、天ぷら、田舎寿司など20種類以上が所狭しと並びます。

「昔は結婚式やお祭りでしか食べられないごちそうでした。今では観光客にも人気です」と女将。特に印象的だったのは「じゃこ天」、小さな魚のすり身を揚げた高知の郷土料理で、ふんわりとした食感と磯の香りが癖になりました。

日本酒とともに楽しむ夜の高知

高知の夜は地酒とともに。高知市の酒蔵直営店「酔鯨酒蔵」では、地元の日本酒「酔鯨」を10種類以上試飲できます。特に「吟麗」という純米大吟醸は、フルーティな香りとすっきりとした味わいで、カツオのたたきと最高のマリアージュでした。

「高知の酒は料理と一緒に楽しむために造られています。アルコール度数もやや高めで、濃いめの味付けの高知料理に合うように」と蔵元。実際、地元客は日本酒をぐいぐい飲みながら、皿鉢料理を楽しんでいました。

四国グルメ旅の意外な発見

隠れたB級グルメの数々

四国の有名グルメ以外にも、旅の途中で出会った隠れた名物がいくつもありました。特に印象的だったのは、香川県観音寺市の「かがり焼き」。薄い鉄板で二枚の皮で具を挟んで焼く、讃岐風お好み焼きのような料理です。

地元の「かがり焼き屋 まるき」では、イカとネギを具材にしたものが人気。パリッとした皮の中からとろけるようなイカの食感がたまりません。「観音寺以外ではほとんど見かけない、ここだけの味です」と店主は誇らしげでした。

四国ならではのスイーツ文化

甘いもの好きにも四国は楽園です。徳島の「あわもち」、香川の「和三盆を使った菓子」、愛媛の「柑橘ゼリー」、高知の「ゆず菓子」など、各県に特徴的なスイーツが揃います。

特に感動したのは、高知県四万十市の「沈下橋ようかん」四万十川流域に多く見られる沈下橋をモチーフにしたようかんで、小豆の風味が濃厚ながら後味さっぱり。パッケージも美しく、お土産に最適でした。

四国グルメ旅をより楽しむためのアドバイス

季節ごとに変わる味わい

四国の食材は季節感が鮮やかです。春はわかめや新玉ねぎ、夏はカツオやマンゴー、秋はサンマや栗、冬はみかんや寒ブリなど、訪れる時期によって全く異なる味わいが楽しめます。

「特にカツオは、春の『上りカツオ』と秋の『下りカツオ』で味が違います。上りはさっぱり、下りは脂が乗っているんです」と高知の漁師さんが教えてくれました。グルメ旅を計画する際は、旬の食材をチェックすることをお勧めします。

地元の人との交流で深まる味わい

四国各地で感じたのは、地元の人々の食への誇りと、訪れる人をもてなそうという温かい心です。うどん屋のカウンターで隣に座ったおじいさんが「もっとコシの強い店を教えてやる」と教えてくれたり、市場の店主が「これはうちだけの味だよ」と秘伝のタレを見せてくれたり、食を通じた交流が旅をさらに豊かにしてくれました。

「観光客向けのメニューより、地元の人が普段食べているものを注文するのがコツです」とアドバイスしてくれた民宿の主人の言葉通り、地元客で賑わう店を選ぶことで、より本格的な四国の味に出会えた気がします。

おわりに:四国グルメ旅で得たもの

8日間、四国四県を巡るグルメ旅を通じて、私は単なる「美味しいもの探し」以上のものを得ました。それぞれの土地の風土が育んだ食材、何代にもわたって受け継がれてきた調理法、そして食に込められた人々の想い―四国の食文化は、この地方の歴史と人々の生活そのものを映し出しているように感じました。

次回の四国訪問では、今回出会えなかった隠れた名店や、季節限定の味をもっと探求してみたいと思います。そして何より、再び四国の温かい人々と食卓を囲みたい。この記事が、皆さんの四国グルメ旅の一助となれば幸いです。

四国グルメ旅の裏メニュー:地元民しか知らない極上スポット

香川の隠れたうどん聖地「ためうどん」

高松市から車で1時間ほどの山あいにある「山田家うどん」は、地元で「ためうどん」と呼ばれる珍しいスタイルを提供しています。ためうどんとは、うどんを大きな桶(ため)に入れて提供し、各自が好みの量を取り分けるシステム。食べ放題のような形式ですが、その歴史は江戸時代にまで遡ります。

「昔は農作業の合間に大勢でつるんで食べたんです。今では観光客も増えましたが、基本は地元のコミュニティスペース」と店主の山田さん。うどん自体は極太でコシが強く、かけつゆは鰹と昆布の合わせだしがベース。机を囲んで見知らぬ人とも会話が弾む、独特の雰囲気がたまりません。

徳島の秘境カフェ「祖谷のかずら橋茶屋」

徳島県西部の秘境・祖谷渓にある「かずら橋茶屋」では、日本三大奇橋の一つ「かずら橋」を渡った先で、地元の山菜や川魚を使った山里料理が楽しめます。特に「そば米雑炊」は、祖谷地方で昔から食べられてきた貴重な料理。

「そばの実を米のように炊き込み、季節の山菜をたっぷり入れます。冬は体が芯から温まるんですよ」と女将。険しい山道を抜けた先にあるだけに、素朴な味わいが一層感慨深く感じられます。デザートの「あけびの果実ゼリー」も、山の恵みをそのまま活かした逸品です。

愛媛の絶景カフェ「しまなみ海道の隠れ家」

今治市の「カフェ シーマ」は、しまなみ海道を一望できる丘の上にある隠れ家カフェ。地元の主婦たちが営むこの店では、愛媛産の食材だけを使った「瀬戸内定食」が人気です。

「鯛の炊き込みご飯に、瀬戸内の小魚の南蛮漬け、柑橘を使ったドレッシングのサラダ。全て地元の海と山の幸です」とオーナーの一人。テラス席からは多島美が広がり、のんびりと時間が流れます。特製の「伊予柑タルト」は、酸味と甘みのバランスが絶妙で、SNSでも話題になっています。

高知の秘密の酒蔵「土佐の隠れ蔵」

高知県香美市にある「土佐鶴酒造」の裏手にひっそりとある「蔵カフェ」は、地元でもあまり知られていない穴場。廃業した酒蔵を改造した空間で、地酒と郷土料理が楽しめます。

「酒蔵の雰囲気をそのままに、昔ながらの高知の味を提供しています」と店主。おすすめは「酒蔵セット」で、5種類の地酒試飲と、土佐の郷土料理5品が付きます。特に「酒饅頭」は、酒粕を使った皮がふんわりとして、中に入ったあんこの甘さとの調和が抜群です。

四国グルメ旅の意外な効用

食を通じた健康効果

四国の伝統的な食事には、健康長寿の秘訣が詰まっていると実感しました。香川のうどんは消化が良く、徳島のわかめや海藻類はミネラル豊富。愛媛の柑橘類にはビタミンCがたっぷりで、高知のカツオは良質なタンパク源です。

「四国には『医食同源』の考えが根付いています。特に高知の『皿鉢料理』は、多様な食材をバランスよく摂取できるように考えられたんです」と、高知市で出会った栄養士さん。確かに、一週間の旅を終えて帰宅したら、体調が驚くほど良くなっていました。

食文化から学ぶ持続可能性

四国の食文化は、持続可能な社会のモデルでもあります。香川のうどん屋では小麦の地産地消が進み、徳島のわかめ漁は環境に配慮した養殖方法。愛媛の柑橘農家は廃棄果実を加工品に活用し、高知の漁師は伝統的な一本釣りを守っています。

「うちのうどん屋で使う小麦は、全て県内産です。輸送距離が短い分、新鮮でCO2も削減できる」と香川の店主。食を通じて、地域循環型経済の重要性を学びました。

四国グルメ旅の計画術

効率的に巡るための交通手段

四国をグルメ巡りする際の最大の悩みは交通手段。おすすめは「レンタカー+鉄道」の組み合わせです。香川と徳島は車が便利ですが、愛媛と高知間は特急列車が快適。特に「しまなみ海道」はサイクリングロードとしても人気で、自転車でグルメ巡りするのも一興です。

「四国は思ったより移動時間がかかります。1日1県を目安に、ゆったり計画を」とアドバイスしてくれた旅行会社の方の言葉通り、無理のないスケジュールを組むことが大切です。

人気店リスト

- 香川:「うどんバカ一代」

- 徳島:「阿波尾鶏料理 とくしま」

- 愛媛:「道後温泉 ふなや」

- 高知:「土佐料理 司」

四国グルメの未来:伝統と革新の調和

若手料理人が切り開く新たな地平

伝統的な四国の食文化を守りながらも、新しい風を吹き込む若手料理人たちが増えています。高松市の「UDON INNOVATION」では、讃岐うどんをベースにしたイタリアンやフレンチを提供。徳島市の「AWAMONO」では、阿波踊りのエネルギーを料理に表現しています。

「伝統を壊すのではなく、新しい解釈を加えることで、より多くの人に四国の食の魅力を知ってほしい」と語るのは、松山市のフュージョン料理店「みかんの木」のオーナーシェフ。確かに、彼の「伊予柑とフォアグラのパテ」は、伝統と革新が見事に融合した一品でした。

テクノロジーが支える食の未来

四国では、テクノロジーを活用した食の取り組みも進んでいます。香川ではAIを使ったうどんの品質管理、徳島ではブロックチェーンでわかめの生産履歴を追跡。愛媛ではドローンによる柑橘の収穫、高知ではVRを使ったカツオ一本釣り体験など、伝統産業と先端技術の融合が進んでいます。

「技術はあくまでツール。最終的には人の手と舌が判断します」と、高知の食品加工会社の社長。四国の食文化が、伝統を守りつつ未来へと進化していく様子に、希望を感じました。

最終章:四国グルメ旅が教えてくれたこと

この四国グルメ紀行を通じて、私は単なる「美味しいもの探し」以上の貴重な体験をしました。四国の食には、その土地の風土や歴史、人々の暮らしが凝縮されており、一口食べるごとに新しい発見があったのです。

香川のうどんからは、職人の「ものづくり」への誇りを。徳島のわかめ漁からは、自然との共生の知恵を。愛媛の柑橘農家からは、世代を超えた持続可能性を。高知のカツオ漁師からは、海への畏敬の念を学びました。

次回の四国訪問では、さらにディープな地域に入り込み、季節ごとの味わいを追いかけてみたいと思います。そして何より、また四国の温かい人々と食卓を囲み、笑い合いたい。この記事が、皆さんの四国グルメ旅の道しるべとなれば、これ以上の喜びはありません。